近日,一场涉及近9000万元补偿款的行政官司,在黑龙江高院的调解下,最终达成了双赢的分期付款方案。这场从“对簿公堂”到“握手言和”的转变,不仅是涉案企业的及时雨,更是黑龙江法院系统坚持“一要二统三抓实”工作思路,深化“四化四解四到位”,推进行政争议实质化解工作的生动注脚。

01巨额补偿款未到位 企业政府法庭对峙

2020年,哈尔滨市某区人民政府启动房屋征收,某进出口公司名下近3000平方米非住宅房屋及20000多平方米土地被纳入征收范围。2022年经评估,某区征收部门与该企业签订补偿协议,总额约1亿元。然而,在支付1100万元后,剩余近9000万元款项迟迟未能兑付。

企业经营压力骤增,无奈之下,该公司将某区政府及征收部门诉至法院,要求支付剩余款项及利息共计约1亿元。一审法院以被告不适格且原告拒绝变更为由,裁定驳回起诉。企业不服,提起上诉。

02高院法官“穿针引线” 实质化解破僵局

面对这起标的额巨大、关乎企业生存发展的案件,黑龙江高院承办法官没有简单一判了之。“如果直接裁判,当事人可能陷入漫长的诉讼与执行程序,企业等不起,矛盾也可能进一步激化。”主审法官敏锐地察觉到,实质性化解才是最优路径。

经深入了解,法官发现双方均有调解意愿:企业渴望资金纾困,政府愿意履约但短期资金紧张。突破口已然显现,高院法官主动架起沟通桥梁:首先向行政机关强调打造诚信政府应守信践诺,督促其正视履约责任;同时引导企业理解政府现实困难,合理调整对高额利息的诉求;随后深入调研企业面临的经营压力,为调解方案设计提供现实依据。

经过多轮沟通协调,双方互谅互让,行政机关在二审中主动支付了4500万元补偿款,剩余约4500万元达成和解协议:征收部门以分期付款方式支付,企业则主动放弃利息主张。一纸法院调解书,为这场纠纷画上了圆满句号,企业资金压力得以缓解,政府诚信形象得以维护。

03“四大支柱”撑起争议化解新格局

“行政审判一头连着行政机关,一头连着人民群众,直接关系人民群众对党和政府的信任,对社会主义法治的信心。”这起案件的成功调解,是黑龙江三级法院系统化推进行政争议实质化解工作的一个缩影。近年来,黑龙江高院着力构建四大长效机制,将矛盾化解于萌芽、终结于诉内:

府院联动,下好源头预防“先手棋”:省法院与省司法厅联合建立“1+1+N”联动会商机制,同时加快建立运行市级府院联动,推动全省范围内府院联动机制全覆盖。通过加强行政审判、行政复议、执法监督与行政执法工作的协调联动,有效提升依法行政水平,从源头上减少行政争议发生。2024年,全省法院新收各类行政诉讼案件同比下降33.88%;在此基础上,2025上半年,全省新收行政案件同比继续下降11.45%,成效明显。

平台聚力,打造多元化解“主阵地”:全省法院积极履行指导调解工作的法定职能,协同党委、政府及司法行政机关,全力推动行政争议协调化解中心建设,并将其深度融入各地综治中心体系。目前全省已建成74家中心,形成强大化解合力。2025年上半年,全省法院行政案件调解率19.06%,同比上升1.88个百分点。

负责人出庭,架起官民沟通“连心桥”:黑龙江高院自2017年4月起,坚持对全省行政机关负责人出庭应诉情况实行月通报,并精选典型案例示范引领。通过对负责人出庭常见问题进行分类指导提升应诉能力,“关键少数”在庭上“出声出力”、当庭“拍板”成为常态。自2019年起,全省被诉行政机关负责人出庭应诉率已连续六年保持100%,让老百姓在法庭上真切感受到法治政府的诚意与效率。

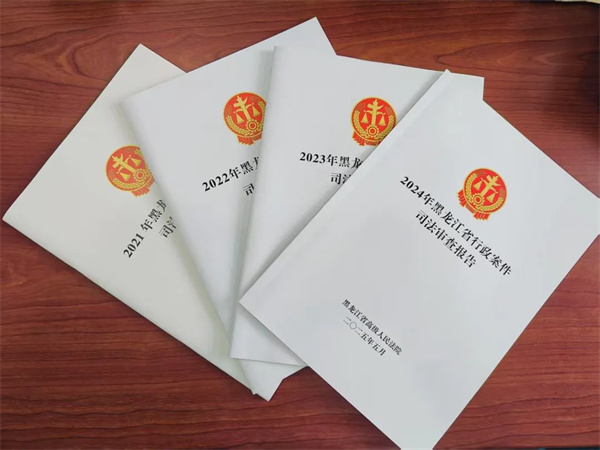

白皮书献策,筑牢判后治理“长效堤”:针对行政审判中发现的共性问题,黑龙江高院连续17年撰写报送行政审判“白皮书”,为提升全省执法水平精准“画像”、建言献策。同时,司法建议成为助推依法行政的重要抓手。2025上半年,全省法院向行政机关发送司法建议57份,反馈率达到90%,切实实现了“办理一案、治理一片”的辐射效果。

“法治的真谛不仅在于裁判的公正,更在于纠纷的妥善解决与社会的真正和谐。”黑龙江法院在行政争议化解领域的深耕实践,诠释了从“结案了事”到“案结事了政和”的审判理念转变,当企业卸下巨额债务重担轻装前行,当政府以诚信践诺赢得公信,当每一份调解书背后都折射出司法为民的温暖底色,法治化营商环境的根基,便在这片黑土地上越扎越深。