1992年,龙江之畔爱辉小城天平乐队成立。弦歌为伴,薪火相传,一首首经典曲目的演绎见证了乐队的成长与蜕变。从青丝到白发,34年历程,几代法院人的心血和坚持以音乐为桥连接民心,让法治精神深入人心来,一起倾听他们的乐法共鸣。

瞧,这支天平乐队正出圈

文图丨冷岩 刘璐

黑河,坐落在悠悠黑龙江畔,与俄罗斯布拉戈维申斯克市隔江相望,是人口地理学分界线(胡焕庸线)起始端,更是“向北开放”的重要窗口、中俄开展全方位交流合作的最前沿。古瑷珲,今爱辉。这里,每一块砖石镌刻着中外商旅互通边贸的足迹,每一缕江风飘扬着时代变迁岁月如歌的历史。

近年来,伴随着黑河自由贸易试验区设立、中俄黑龙江大桥通车、跨境索道建设……爱辉这一中国历史文化名城日益成为中俄文化交融的前沿阵地,历史沉淀与现代魅力在这里交相辉映。

1992年,黑河市爱辉区人民法院组织文艺骨干成立了天平乐队,以党建为引领打造法院文化阵地,着力营造快乐工作、健康生活、和谐发展的工作氛围。

用爱积淀 温情育人

晨曦初露,走进黑河市爱辉区人民法院乐队工作室,天平乐队演奏的旋律悠扬响起,电子琴灵动、架子鼓激昂、萨克斯优雅,交织成开启新一天的序曲。

“乐队人才培养并非一朝一夕,从1992年最初的8名干警,到如今14人,年龄跨度从62岁到24岁,历经四代人接力传递。早期的天平乐队,以二胡、手风琴、吉他、竹笛等管弦乐器为主,自2016年起,电子琴、萨克斯、黑管、架子鼓、长号、贝斯等现代乐器陆续加入,为乐队注入了新活力。”2024年光荣退休的三级高级法官孟庆祯讲述道。

34年历程,从青丝到白发,是几代爱辉法院人的心血和坚持!

乐队排练是群体性活动,为达到全员监督、民主管理效果,乐队制定了《天平乐队排练守则》,队员们利用业余时间刻苦排练,雷打不动,更有黑河群众艺术馆艺术家的悉心指导,使得乐队演奏技艺日益精湛。从《红色娘子军》的铿锵到《走向复兴》的豪迈,从《喀秋莎》的柔情到《莫斯科郊外的晚上》的悠扬……排练室里,一首首经典曲目的成功演绎,见证了乐队的成长与蜕变。

弦歌为伴 薪火相传

“我们鼓励年轻人追逐梦想,在天平乐队基础上增加了现代流行曲目,配备乐器,与他们一同排练《光辉岁月》《红日》这类曲目时,青年人的活力让我仿佛回到了青春时光。”爱辉法院副院长于炳成欣慰地说道。

“我在每位老队员身上,都能看到特有的韧劲、拼劲、闯劲、干劲,我为能成为其中一员感到幸运和自豪,今后我会在打造我院文化阵地方面尽自己的一份微薄之力。”谈到老一辈乐队人,新成员王炜俊深有感触。

新老队员之间,“以老带新”的传统让这份音乐梦想得以延续,从60后到00后,每一代人都在这里找到了属于自己的舞台。他们不仅在市区级文艺舞台上屡获殊荣,更成为了法治文化传播使者,深入基层,来到乡野,走入军营……以音乐为桥,连接民心,让法治种子在每一次演出中播撒,悄然生根发芽。

法韵爱辉 共筑基石

爱辉法院天平乐队积极响应国家号召,把法治文化建设的“自转”和“法官七进”服务乡村振兴、旅游发展、自贸区建设、法律拥军等中心工作的“公转”结合起来,积极参与到重大节日、主题党日、普法宣传等活动中,创作了一系列法治宣传作品,如《法官巧断案》《执行路上》《同学会》等,以生动活泼的形式让群众喜闻乐见,讲好时代法治故事。

天平乐队组建以来,参加慰问演出活动60余次,录制短视频20余个,为群众提供法律咨询1000余次,以多样艺术形式,向群众展现法院文化,受到了群众的广泛赞誉。乐队成员相继自编自导自演了《还钱》《过年》《坚守》《背约》四部微电影,参加全国法院“金法槌”法治微电影展播,让法治宣传更接地气,让法治精神深入人心。

天平乐队是爱辉法院文化阵地建设的一张亮丽名片,为法院司法改革实践注入了蓬勃生机。自1994年首次晋升为“省级文明单位”以来,爱辉法院先后四次被命名为“省级文明单位标兵”,先后荣获全国优秀法院、全省法院文化建设示范单位等百余项国家、省市级荣誉称号,成为新时代人民法院队伍精神风貌的典范。

在这片充满故事的黑土地,天平乐队带动的“乐”“法”共鸣,如同额尔古纳河畔的风,穿越时空,回响不绝,讲述着一个关于文化、法治与梦想交织的天平文化故事,邀请你一观魅力爱辉,走近、走进……

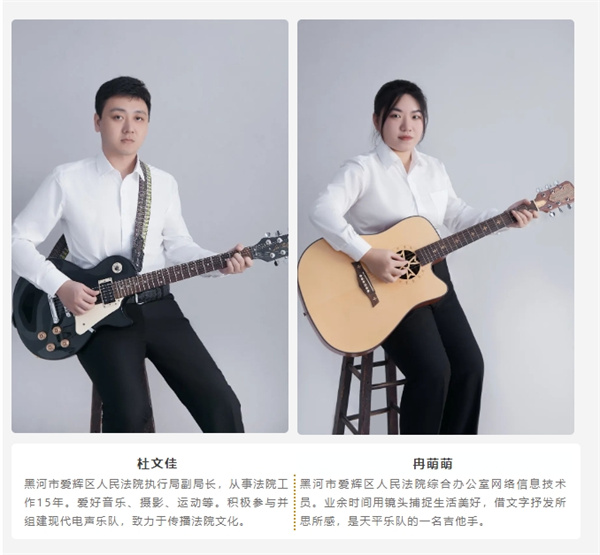

天平乐队成员

(作者单位:黑龙江省黑河市爱辉区人民法院)